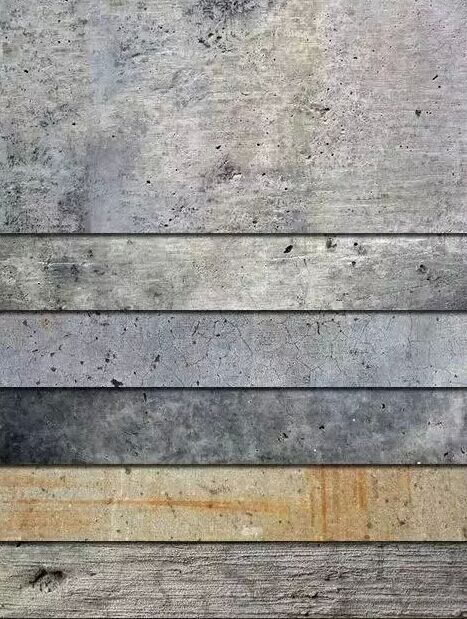

混凝土在西方古代就曾經被使用過,羅馬人用火山灰混合石灰和砂制成的天然混凝土曾在古代的一些建筑中使用��。天然混凝土具有凝結力強�,堅固耐久�,不透水等特性,使之在羅馬得到廣泛應用��,大大促進了羅馬建筑結構的發展�����,而且在拱和穹頂的跨度上不斷取得突破�����,造就了一大批仍為人們津津樂道的大型公共建筑。

公元前1世紀中��,天然建筑在拱結構中幾乎完全排斥了石材���。自19世紀20年代出現了波特蘭水泥后���,由于用它配制成的混凝土具有工程所需要的強度和耐久性�,而且原料易得,造價較低�,特別是能耗較低����,因而用途極為廣泛��。

20世紀初����,水灰比等學說初步奠定了混凝土強度的理論基礎��。以后����,相繼出現了輕集料混凝土�、加氣混凝土及其他混凝土����,各種混凝土外加劑也開始使用。

60年代以來,廣泛應用減水劑�����,并出現了高效減水劑和相應的流態混凝土��;高分子材料進入混凝土材料領域�,出現了聚合物混凝土���;多種纖維被用于分散配筋的纖維混凝土?����,F代測試技術也越來越多地應用于混凝土材料科學的研究�����。

甚至出現了一些特殊材質的混凝土��,如透明混凝土等。

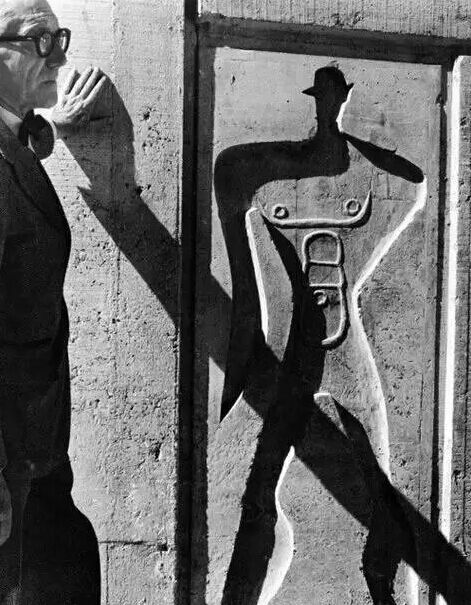

代表人物:勒 柯布西耶��,20世紀最重要的建筑師之一��,以1945年的馬賽公寓為標志�����,許多建筑結構承重墻被鋼筋水泥取代,而且建筑往往騰空于地面之上���。而柯布西耶尤其喜歡表現脫模后不加裝修的清水鋼筋混凝土�,代表作朗香小教堂,其中內部神秘性已超出了基督教的范圍,以其富有表現力的雕塑感和它獨特的形式使建筑界為之震驚,完全背離了早期古典的語匯���,這是現代人所建造的最令人難忘的建筑之一,被認為是現代建筑中的經典之作。

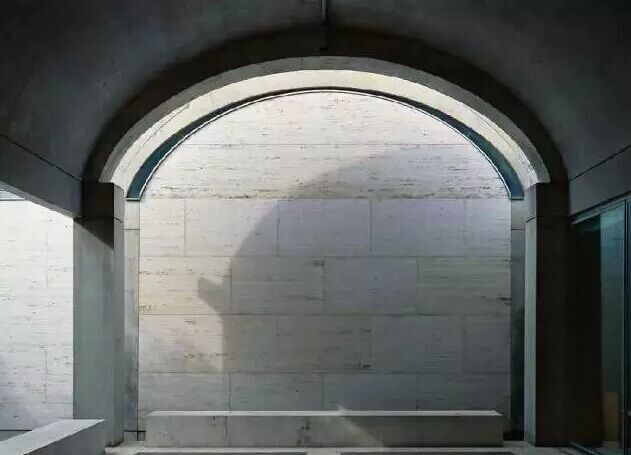

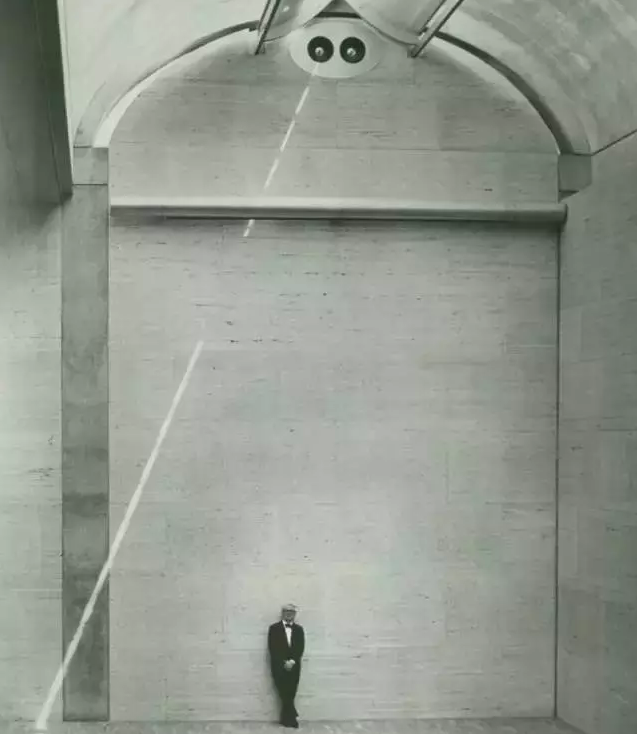

另一位美國建筑師路易 康對混凝土的要求是:貫穿整體的秩序感和通過完整墻面表現出來的美感����。金貝爾美術館位于美國德克薩斯州沃思堡的郊區�����,于1972年建成。康在此展現了其個人對于建筑材料的偏好:將混凝土柱和薄殼形拱頂結構裸露在外,而非承重墻則采用羅馬灰華石及玻璃板�����,以展示出強烈對比�。